タスク管理が専門の僕は、今「タスク管理部」と「タスクでGO!」の二つの講座を毎月開催して自分の得意を教えてます。

金曜日は「タスク管理部」の開催日でした。毎月開催する勉強会は単発のセミナーと違って受講生の皆さんの変化を目の当たりにできることが醍醐味の一つです。

広告

毎月やるから受講生の変化がわかる

毎月勉強会をやるメリットは、受講生の皆さんが確実に一歩進んでいる姿を直接確認できることです。

単発のセミナー開催だと、その後受講生の皆さんがどのように変わっていくのか。直接確認するのはなかなか難しいところがあります。

その一方、毎月勉強会を開催し「今月はどうでしたか?」と受講生に一月を振り返って教えてもらうことで、少しずつでも皆さんが一歩ずつ進んでいることを確認することができます。

これは講師である僕のモチベーションにもなりますし、同時に毎月勉強会を開催すること自体が受講生のタスク管理を続けるモチベーションにもなっているわけです。

質問をその場で受けて解決する

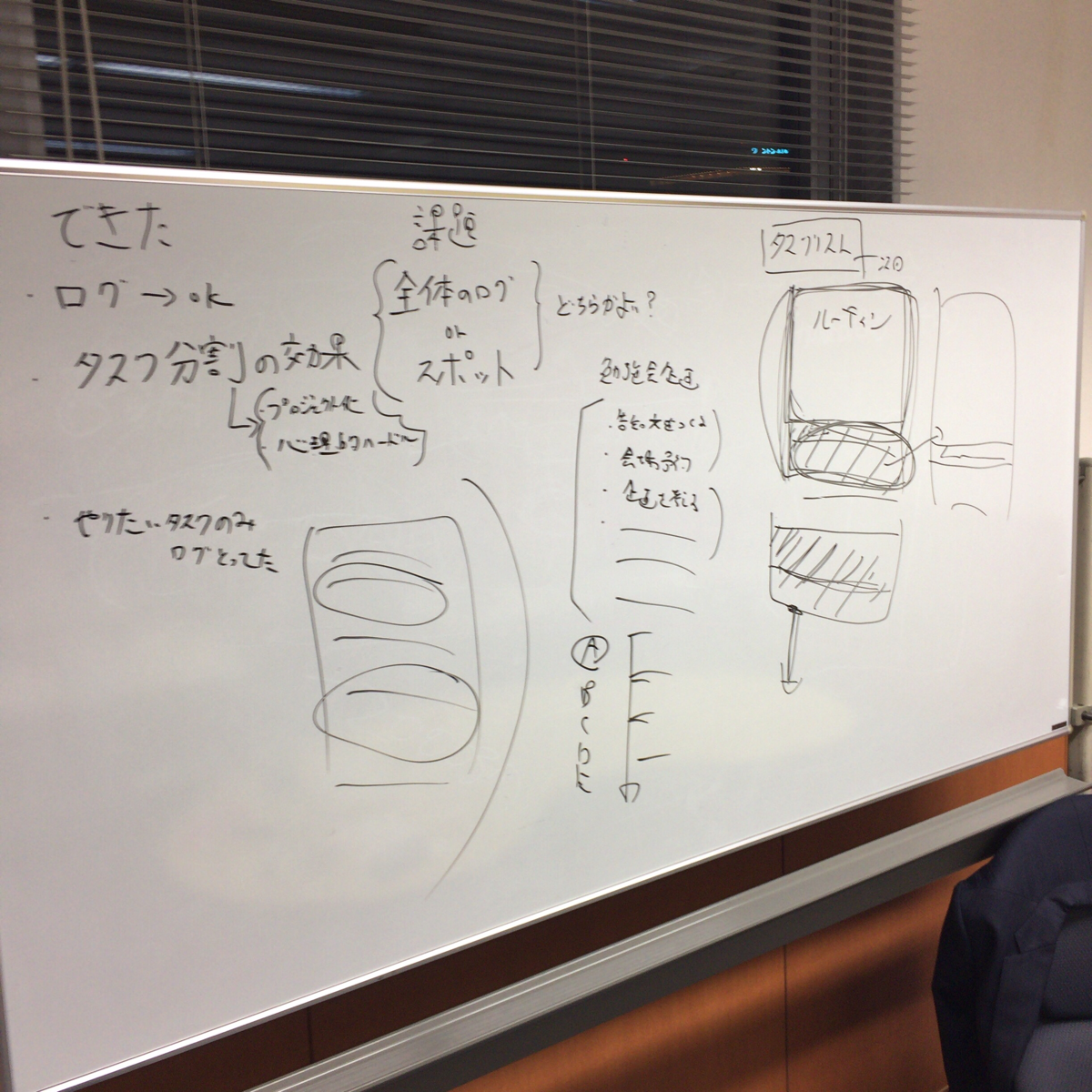

勉強会では受講生自身の一月を振り返ってもらい、「できたこと」を確認します。できたことをふまえ、各々の課題や質問を教えてもらいます。

それについて僕からアドバイスするという形式をとっています。今回は以下のような質問を中心にお答えしました。

- ログは全ての時間を取るようにしたほうがいいのか?それとも必要なタスクのログだけとればいいのか?

- タスクリストを作る際、見積り時間を入れたほうがいいのか?

- 重要だけど緊急でないタスクは一日のどのタイミングで取りかかるのがベストなのか

これらの質問への回答は後日ブログでも書いていきたいと思います。

ちなみにタスクに取りかかるタイミングは先日ブログに書いた内容でした。

大切なことは完璧を求めず、続けることを意識すること

受講生の皆さんは意欲が高い方ばかりで、「早くタスク管理をできるようになりたい」という熱意が伝わってきます。

それ自体は素晴らしいことですが、その熱意のあまり「今月もあまりできませんでした・・」と若干凹む方もいらっしゃるのですが、「全然オッケー!」と伝えています。

なぜなら一月前よりは皆さん確実に進んでいるからです。それは自分にとっては小さな一歩かもしれません。しかし世の中の多くの人はそれを続けられずに諦めていくのです。

タスク管理に限った話ではありませんが、技術を習得するコツはただ一つ、続けることなのです。

僕ができることは、「続ける」お手伝いをすること。それだけと言っていいかもしれません。

いずれにせよ受講生の皆さん、これからも一緒に楽しくタスク管理を続けていきましょう。

よろしくお願いします( ´ ▽ ` )ノ

技術評論社

売り上げランキング: 190,782

売り上げランキング: 27,061